新著『宗教と科学のせめぎ合いー信と知の再構築』の紹介 その5:水谷 周

宗教も科学も自信を喪失する時代に入っている。互いにせめぎ合ってきたが、それを互恵の関係に転じることができる。宗教はこれまで曖昧さが許されてきた局面に新たなメスを入れることで、情報の公開と共有性を高める必要がある(瞑想、悟り、祈りなど)。科学は心の内面にも対象を広げて、狭い意味の客観性を克服しないと、要素還元による人間の骸骨化は避けられない(気功学、身心変容技法の研究など)。双方共、新規まき直しである。このような検討の中、従来イスラームはほとんど蚊帳の外に置かれてきた。それが持つ比重に鑑みて、これも是正が必要である。

新著『宗教と科学のせめぎ合いー信と知の再構築』の紹介 その4:水谷 周

宗教も科学も自信を喪失する時代に入っている。互いにせめぎ合ってきたが、それを互恵の関係に転じることができる。宗教はこれまで曖昧さが許されてきた局面に新たなメスを入れることで、情報の公開と共有性を高める必要がある(瞑想、悟り、祈りなど)。科学は心の内面にも対象を広げて、狭い意味の客観性を克服しないと、要素還元による人間の骸骨化は避けられない(気功学、身心変容技法の研究など)。双方共、新規まき直しである。このような検討の中、従来イスラームはほとんど蚊帳の外に置かれてきた。それが持つ比重に鑑みて、これも是正が必要である。

新著『宗教と科学のせめぎ合いー信と知の再構築』の紹介 その3:水谷 周

宗教も科学も自信を喪失する時代に入っている。互いにせめぎ合ってきたが、それを互恵の関係に転じることができる。宗教はこれまで曖昧さが許されてきた局面に新たなメスを入れることで、情報の公開と共有性を高める必要がある(瞑想、悟り、祈りなど)。科学は心の内面にも対象を広げて、狭い意味の客観性を克服しないと、要素還元による人間の骸骨化は避けられない(気功学、身心変容技法の研究など)。双方共、新規まき直しである。このような検討の中、従来イスラームはほとんど蚊帳の外に置かれてきた。それが持つ比重に鑑みて、これも是正が必要である。

書評:『いのちの帰趨』鎌田東二(佛教タイムス2023年11月16日)

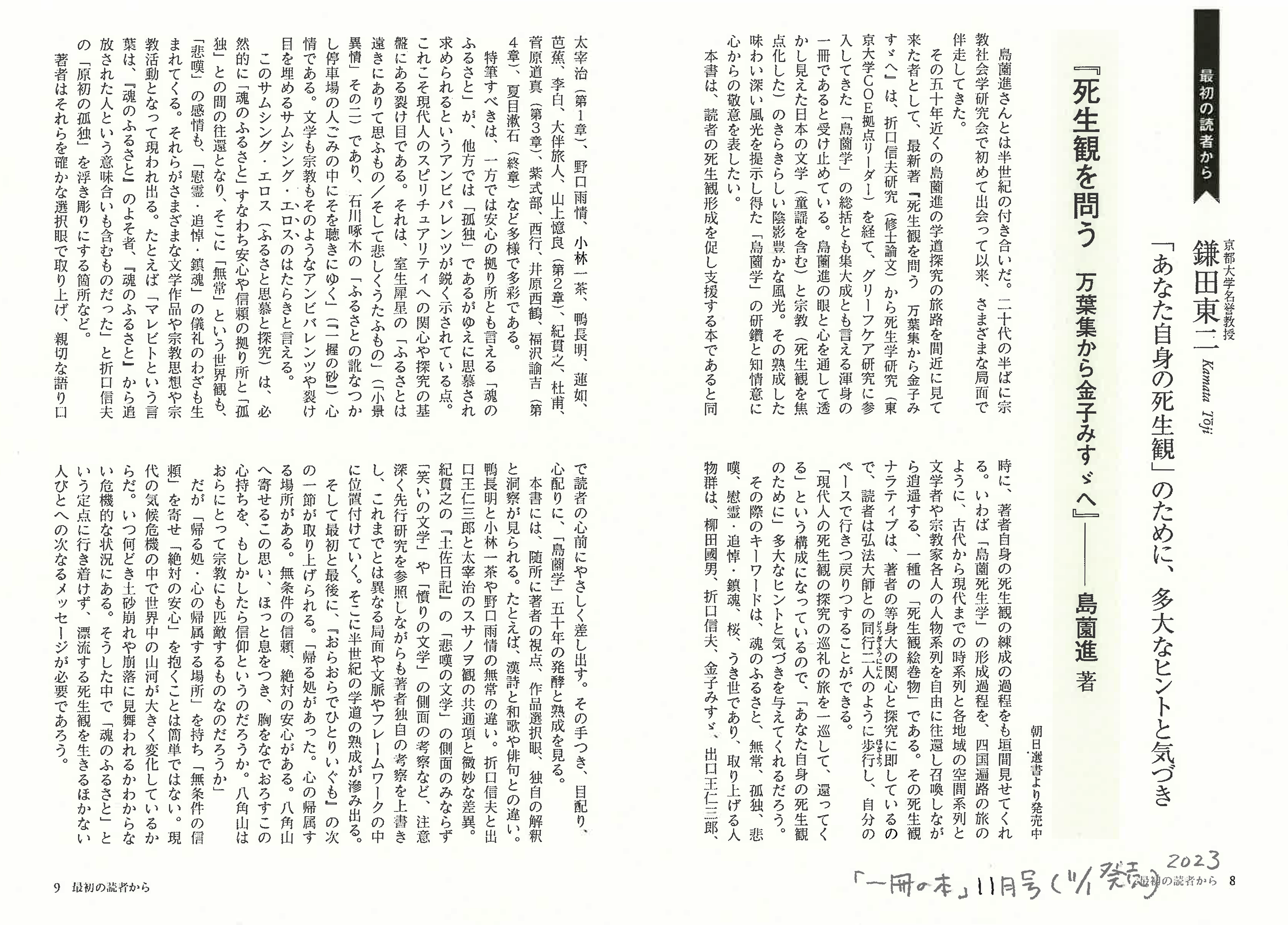

「あなた自身の死生観」のために、多大なヒントと気づき(書評:『死生観を問う 万葉集から金子みすゞへ』島薗進):鎌田東二

新著『宗教と科学のせめぎ合いー信と知の再構築』の紹介 その2:水谷 周

宗教も科学も自信を喪失する時代に入っている。互いにせめぎ合ってきたが、それを互恵の関係に転じることができる。宗教はこれまで曖昧さが許されてきた局面に新たなメスを入れることで、情報の公開と共有性を高める必要がある(瞑想、悟り、祈りなど)。科学は心の内面にも対象を広げて、狭い意味の客観性を克服しないと、要素還元による人間の骸骨化は避けられない(気功学、身心変容技法の研究など)。双方共、新規まき直しである。このような検討の中、従来イスラームはほとんど蚊帳の外に置かれてきた。それが持つ比重に鑑みて、これも是正が必要である。

新著『宗教と科学のせめぎ合いー信と知の再構築』の紹介 その1:水谷 周

宗教も科学も自信を喪失する時代に入っている。互いにせめぎ合ってきたが、それを互恵の関係に転じることができる。宗教はこれまで曖昧さが許されてきた局面に新たなメスを入れることで、情報の公開と共有性を高める必要がある(瞑想、悟り、祈りなど)。科学は心の内面にも対象を広げて、狭い意味の客観性を克服しないと、要素還元による人間の骸骨化は避けられない(気功学、身心変容技法の研究など)。双方共、新規まき直しである。このような検討の中、従来イスラームはほとんど蚊帳の外に置かれてきた。それが持つ比重に鑑みて、これも是正が必要である。

「信仰からの訴え」―その4(全4回):水谷 周

敗戦後もほぼ80年目を迎えようとしている。いわゆる「近代化」に精勤に励んだ結果が、今日の日本である。それは宗教的に誠に淋しい姿である。筆者は本年5月に『信仰は訴える』(国書刊行会)という一書を公刊した。その中で訴えたのは、4点あった。「信仰の訴え」の第四は、前述の種々の訴えが、どのような次世代に継承されているかという側面である。そのみずみずしい姿を改めて提示し、確認しておくこととする。

「表現としての学問」の実現 身をもって披いた新たな日本神話世界(書評:悲嘆とケアの神話論 須佐之男と大国主・鎌田 東二):鶴岡 賀雄

鎌田東二第七詩集『いのちの帰趨』(港の人、2023年7月22日刊)について:鎌田 東二

第7詩集『いのちの帰趨』を、「久高オデッセイ三部作」監督の故大重潤一郎監督(1946年3月9日生‐2015年7月22日没)の命日の日に合わせて出版した。

これまで、詩集(のようなもの)は合計8冊出している。順番に挙げていけば、次のようになる。

1,『水神傳說』泰流社、1984年1月1日刊(筆名:水神祥、SF神話詩小説、あらまき賞新人賞受賞)

2,『りしゅのえろす』メタモルフォーゼ社、1984年7月7日刊(筆名:きふねみづほ、全ひらがな詩集)

3,『阿吽結氷』夜桃社、1984年10月10日刊(筆名:水神祥、石川力夫との二人句集)

4,『常世の時軸』思潮社、2018年7月17日刊

5,『夢通分娩』土曜美術社出版販売、2019年7月17日刊

6,『狂天慟地』土曜美術社出版販売、2019年9月1日刊

7,『絶体絶命』土曜美術社出版販売、2022年5月30日刊

8,『開』土曜美術社出版販売、2023年2月2日刊

9,『悲嘆とケアの神話論―須佐之男と大国主』春秋社、2023年5月3日刊

10,『いのちの帰趨』港の人、2023年7月22日刊

10冊の内、1から3までは、1984年、わたしが32歳から33歳にかけての時に刊行した。この前後が自分にとって大きな転換期だったということになる。

「信仰からの訴え」―その3(全4回):水谷 周

敗戦後もほぼ80年目を迎えようとしている。いわゆる「近代化」に精勤に励んだ結果が、今日の日本である。それは宗教的に誠に淋しい姿である。筆者は本年5月に『信仰は訴える』(国書刊行会)という一書を公刊した。その中で訴えたのは、4点あった。「信仰の訴え」の第三は、現代日本の宗教界には霊的なメッセージを発出することで、人々を導くという本来の責務を果たしてほしいという課題である。

「信仰からの訴え」―その2(全4回):水谷 周

敗戦後もほぼ80年目を迎えようとしている。いわゆる「近代化」に精勤に励んだ結果が、今日の日本である。それは宗教的に誠に淋しい姿である。筆者は本年5月に『信仰は訴える』(国書刊行会)という一書を公刊した。その中で訴えたのは、4点あった。「信仰の訴え」の第二は、日本人の宗教アレルギーを克服するという問題である。

書評原稿「石川啄木/宮沢賢治/ヘルダーリン」2023年6月8日記:鎌田東二

先だって、2023年6月4日(日)に、「第90回身心変容技法研究会」を開催し、詩人であり、石川啄木の研究者であるの明治大学教授の池田功さんに、石川啄木論を100分かけて詳細に発表していただいた。そして、鶴岡賀雄さん(東京大学名誉教授・宗教学・スペース主義研究)、津城寛文さん(筑波大学名誉教授・宗教学・神秘宗教/公共宗教研究・歌人)、やまだようこさん(京都大学名誉教授・発達心理学・ナラティブ心理学)と、次回(2023年8月5日(土)13時‐17時開催:http://waza-sophia.la.coocan.jp/ 参照)第91回身心変容技法研究会に発表者となってもらう鈴木寅二啓之さん(羽衣国際大学非常勤講師・土中神社創作・顔画研究創作)にコメントしてもらった。それぞれにヒント満載であった。

「信仰からの訴え」―その1(全4回):水谷 周

敗戦後もほぼ80年目を迎えようとしている。いわゆる「近代化」に精勤に励んだ結果が、今日の日本である。それは宗教的に誠に淋しい姿である。筆者は本年5月に『信仰は訴える』(国書刊行会)という一書を公刊した。その中で訴えたのは、4点あった。信仰の訴えの第一は、信仰を探訪する信仰学が欲しいということである。

弱さの強度~佐藤泰志『そこのみにて光輝く』(河出文庫)との出逢い:鎌田東二

比叡山に登拝しながら考えた(東山修験道811)、「弱さの強度」について。弱いのに強い(勁い)というのは矛盾しているようであるが、そうでもない。

旭川で出会った小熊秀雄(1901‐1940)と三浦綾子(1922‐1999):鎌田東二

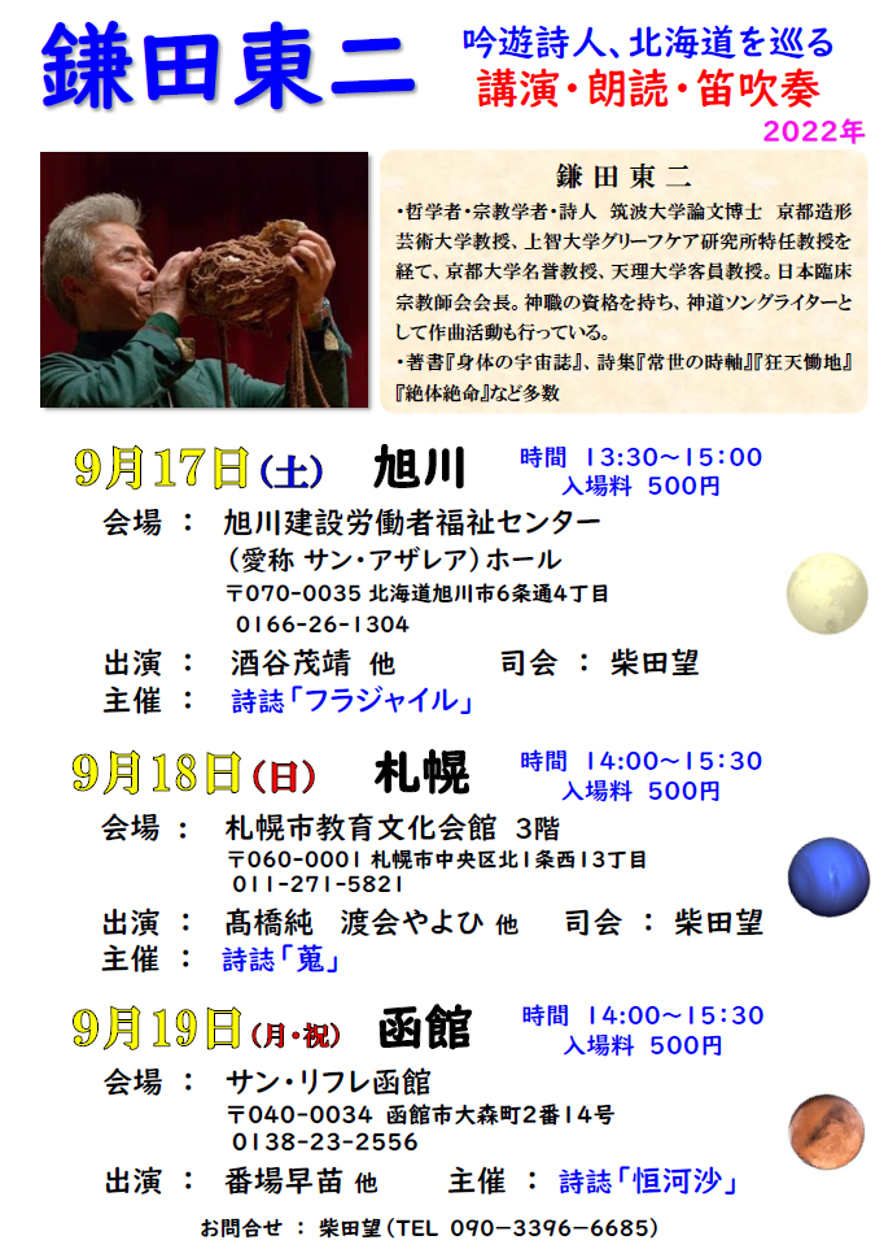

「吟遊詩人」として北海道を旅した。9月16日に羽田空港を経由して旭川空港に降り立つと、詩誌『フラジャイル』主宰者の旭川の詩人柴田望さんが迎えに来てくれていた。

柴田望さんとは初めてお会いするが、故山尾三省(屋久島に在住した詩人、1938-2001)の実妹の小樽在住の長屋のり子さんが紹介してくれたのだった。今回の北海道「吟遊詩人」の旅はすべて長屋のり子さんが設定されてしれくれたのだった。大感謝である。

17日旭川、18日札幌、19日函館と、3日連続で地元の詩人たちと詩の朗読と対話を重ねた。非常に刺激的で、面白かったが、17日の朗読会の前に立ち寄った三浦綾子記念文学館と旭川文学資料館での2人の文学者との出会いは、今後わたしの仕事に大きく関与してくる気がしている。一人は小説家の三浦綾子。もう一人は詩人の小熊秀雄。

宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)キリスト教③:水谷周

宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。

宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)キリスト教②:水谷周

宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。

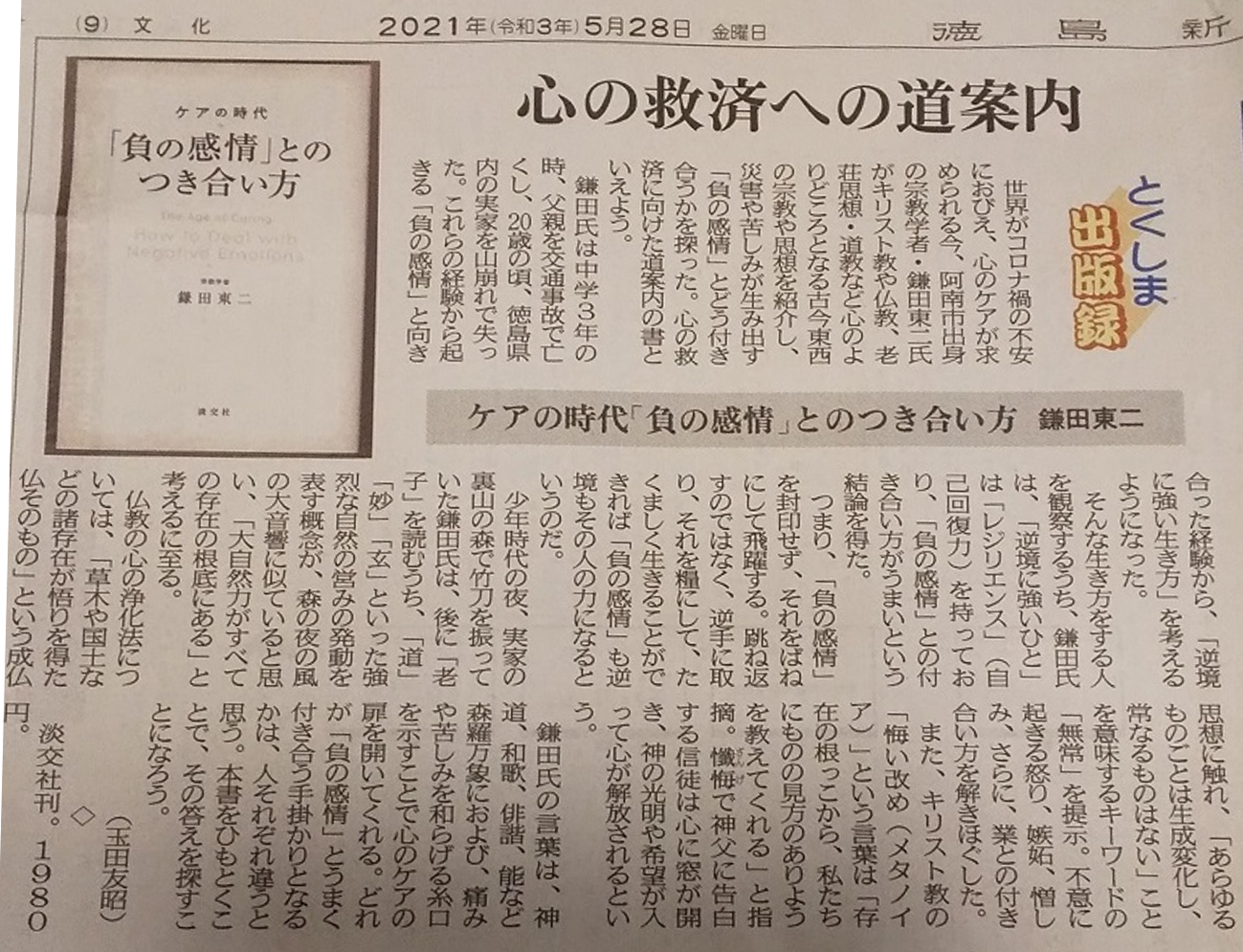

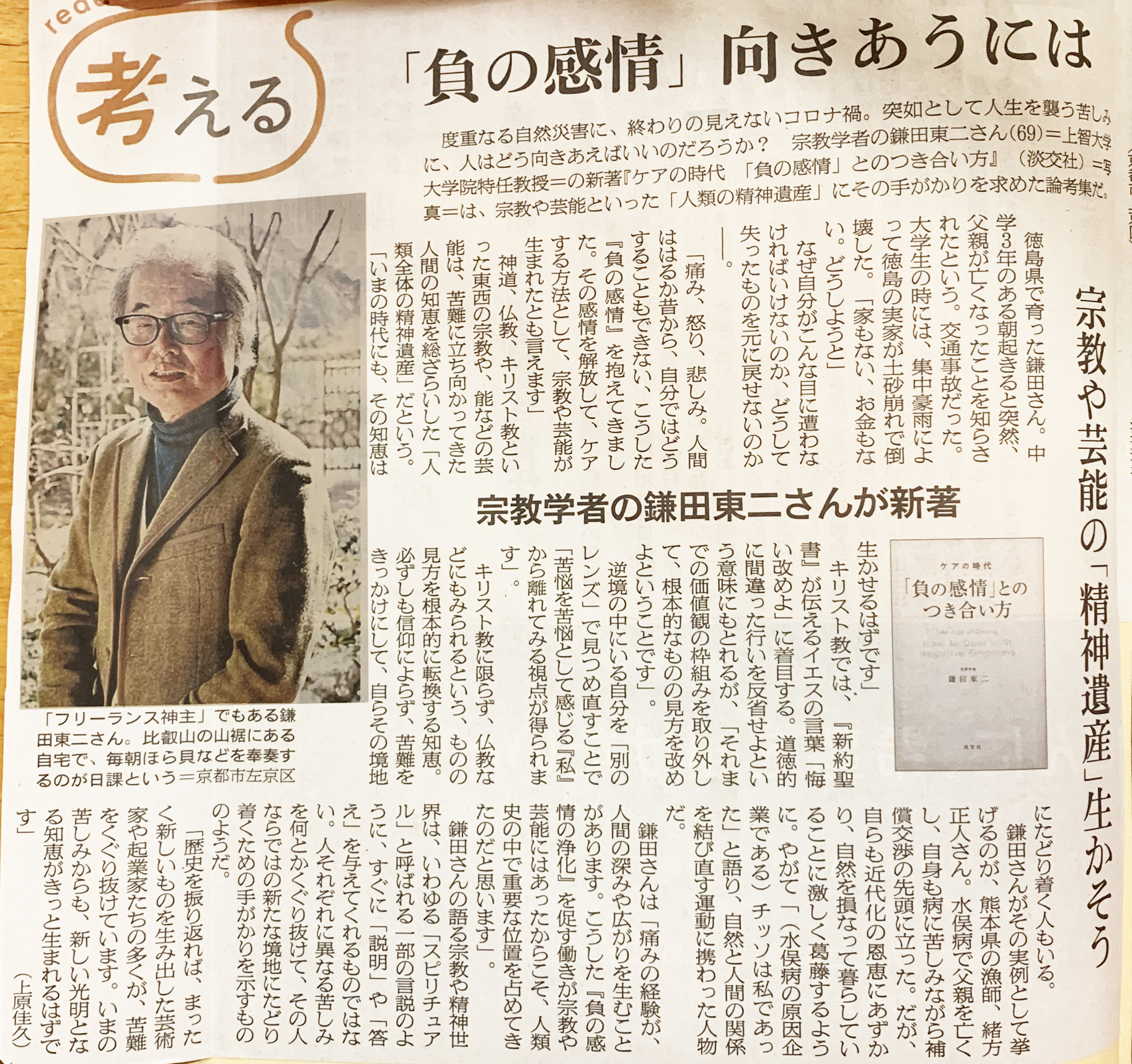

『心の救済への道案内』:玉田友昭

「徳島新聞」2021年5月28日付け(『ケアの時代 「負の感情」とのつき合い方」の書評』

宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)キリスト教①:水谷周

宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。

宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)イスラーム②:水谷周

宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。

『ケアの時代 「負の感情」とのつき合い方』:鎌田東二

「中外日報」2021年4月16日付け(『ケアの時代 「負の感情」とのつき合い方」の書評』

『南方熊楠と宮沢賢治 日本的スピリチュアリティの系譜』:鎌田東二

「東京大学新聞」2021年3月23日付け(『南方熊楠と宮沢賢治』平凡社新書の書評)

宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)イスラーム①:水谷周

宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。今回はイスラームの第1回。

『現代イスラームの徒然草』:アフマド・アミーン

『黄金期イスラームの徒然草』:イブン・アルジャウズィー

『負の感情』とのつき合い方:鎌田東二②

『負の感情』とのつき合い方:鎌田東二①

宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)仏教③:水谷周

宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。

宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)仏教②:水谷周

宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。

宗教信仰を感得する本(仏教3冊、イスラーム2冊、キリスト教3冊)仏教①:水谷周

宗教を紹介する書物は、図書館にも本屋にもネットにも溢れるほど見いだせる。そこでここでは、よく見る教科書的な紹介を繰り返すのではなく、筆者個人の目から見てその真髄を会得できるのではないかと思っているものを、多少選んで提供しようという趣旨である。それらが最善という意味ではないし、それ以外には見当たらないという訳でないことも自明の原理である。しかし個人的に心に響いたことなども含めて語ることで、読む人へも勘所が通じるのではないかという期待を込めて記すこととしたい。宗教信仰に関しては、直感が十分に働かないとどうしようもない面が強いので、このような経験的なアプローチを試みることとした。

2020年の3冊:弓山達也

『科学化する仏教―瞑想と心身の近現代』碧海寿広著

『先祖祭祀と墓制の近代―創られた国民的習俗』問芝志保著

『宗教文化は誰のものか―大本弾圧事件と戦後日本』永岡崇著

2020年の3冊を選ぶにあたり、30歳代の単著というしばりをかけてみた。評者は宗教社会学を専攻し、特に近現代の宗教やスピリチュアリティについて研究を進めてきたが、意外にもこの分野の異なる3つのフィールドから1冊ずつをあげることができた。

評者が研究を志した80年代後半、この分野を牽引していたのは新宗教研究だった。しかし90年を境に研究は細分化し、また時々にそのトレンドは変わっていった。そのなかで近代仏教史研究が、その学際性や国際性の見地からこの分野の中心の一つであることは誰も否定しないであろう。碧海氏は、その代表格の一人である。『科学化する仏教』は、仏教を科学的に解明し、その効能を知らしめようとする運動として、催眠術、禅のブーム、さらにはオウム真理教、マインドフルネスなどを取り上げる。「科学化」という視角を得て、このように近現代仏教史の特徴を浮かび上がらせるものか、とうならざるを得ない。

日本近現代の宗教の注目すべき動向の一つは2兆円に近づこうとする葬祭市場にあるだろう。見本市と見紛うばかりの華やかな展示会が開かれるなか、問芝氏の博士論文をもとにした『先祖祭祀と墓制の近代』は、こうした多様化する先祖祭祀・墓制の根っこを明治から昭和前期に求め、解明する力作である。地域や階層ごとにさまざまな形態があった先祖祭祀・墓制が「あるべきカタチ」に収斂していくプロセスを豊富な事例をもとに紹介する。

先述の新宗教研究も健在であることを示すのは永岡氏の『宗教文化誰のものか』だ。2つの弾圧事件や研究者や作家などが盛んに言及する大本を、今さら新たに研究するは難しかろうにという老婆心を、本書の教団内外の教団史解釈の相互依存的な「読みの運動」という視点は鮮やかに覆す。まだまだ新宗教研究の可能性はあるぞ、と確信するために、やはり30歳代の石原和『「ぞめき」の時空間と如来教』とともに読みたい。

『スピリチュアルケア研究―基礎の構築から実践へ―』 窪寺俊之著:弓山達也

著者の窪寺俊之先生と初めてお会いしたのは、2014年に評者が勤務していた大正大学で開催された臨床宗教師フォローアップ研修であったと記憶している。ペアワークがあって、ある報告者に対して厳しいコメントをされる先生に、自己紹介しようかどうか迷っていたところに声をかけていただいた。どうしてそうした話になったのか思い出せないが、スピリチュアリティと教団との関係の話題となり、「教団抜きの宗教性に可能性を見いだしていましたが、結局は根無し草になってしまう」ということを申しあげたところ、評者の覚束ない見解に、「その通りですね」と仰り、組織や場の重要性をご教示いただいた。先の厳しいコメントと相まって、このエピソードの後、窪寺先生の論考に触れる時には、常に「教団抜きにスピリチュアリティは成り立つのだろうか」という緊張感を孕んだ問いを反芻しながら読むようになった。

言うまでもなく、著者はこれまで『スピリチュアルケア入門』(2000年)、『スピリチュアルケア学序説』(2004年)、『スピリチュアルケア学概説』(2008年)(いずれも三輪書店刊)と、日本におけるスピリチュアルケアの体系的論考を重ねてきた。本書はこれらを経て、主に『スピリチュアルケアを学ぶ』シリーズ全7巻(聖学院大学、2011年~16年)に収録された論考によって編まれている。第Ⅰ部(全7章)は論文が、第Ⅱ部(全4章)は講演原稿が収められている。第Ⅰ部の各論文には要旨とキーワードがついているので、ここで屋上屋を重ねることは慎み、次に目次を掲げ、テーマごとに各章を紹介していこう。

『グリーフケアの時代「喪失の悲しみ」に寄り添う』 島薗進・鎌田東二・佐久間庸和著:秋丸知貴